第55回 知の拠点セミナー

| 日時 | : | 平成28年9月17日(土) 14時30分~17時00分 (※14時から受付開始のため、14時以降に東京駅直結の地下1階オフィスエントランス(新丸の内ビル前)にお越しください。) |

| 場所 | : | 京都大学東京オフィス (東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10階: アクセスマップ) |

| プログラム | : | 14:30-15:40 講演1 「黄砂多発の原因は風、それとも砂漠化?」 概要はこちら

黒崎 泰典(鳥取大学乾燥地研究センター 准教授) |

| : | 15:50-17:00 講演2 「生体防御のかなめ「胸腺」の形成と機能」 概要はこちら

髙濵 洋介(徳島大学先端酵素学研究所 所長) |

講演1 「黄砂多発の原因は風、それとも砂漠化?」

黒崎 泰典(鳥取大学乾燥地研究センター 准教授)

乾燥地研究センターは、日本で唯一の乾燥地を専門とする共同利用・共同研究拠点である。乾燥地が存在しない日本においてはイメージしづらいが、乾燥地は世界の陸地の約4割を占め、世界人口の約1/3の人が乾燥地で生活している。わが国は小麦などの食糧、石油などの天然資源を大量に乾燥地から輸入しており、経済活動において乾燥地と繋がりが強いことが分かる。自然現象においても、黄砂の飛来から日本が乾燥地と繋がっていることを認識できる。黄砂とは、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠といったモンゴル、中国の乾燥地で発生する砂塵嵐によって土壌粒子が舞い上がり、偏西風によって日本に飛来する現象である。気象庁の統計を見てみると、2000~2010年の約10年間、日本に頻繁に黄砂が飛来していたことが分かる。

黄砂は人間生活に様々な形で影響しているが、発生域と風下域では様子が異なる。発生域では、嵐(砂塵嵐)というだけあって、災害的要素が強く、ヒト・家畜の死亡、飛砂による道路の埋没などの被害が発生する。日本などの風下域では、自動車や洗濯物が汚れるといった比較的軽度の被害がまず思い付くが、近年は肺アレルギー増悪作用といった健康影響などが懸念されている。また、黄砂は広範囲にわたって分布するため、日射と赤外放射を吸収・散乱したり、黄砂粒子が雲核となり巻雲の生成に影響したりすることで気候に影響する。気候への影響が人間にとって都合が良いか悪いか、にわかに判断することは難しいが、災害、健康影響については負の影響しか見あたらない。こういった負の影響を回避するには、発生抑制と早期警報システムに基づく避難という対策が考えられている。両者は全く異なる方策であるが、地域によって異なる黄砂発生原因を明らかにすることで、より適切な発生抑制策の立案、警報システムに不可欠な高精度黄砂発生予測が実現可能となる。

黄砂発生の原因は、風(黄砂を発生させる力)と砂漠化などが原因で変化する地表面状態(黄砂発生に対する土壌・地表面の脆弱性)の二つに分けると考えやすくなる。風の強さは風速のみで表現できる。一方、地表面には土壌粒径、土壌水分、土壌クラスト(降雨後、晴天が続くことで土の微粒子が固結した土壌面の膜)、土壌凍結、積雪、塩類集積、植生量など様々な要素が存在し、これらすべての把握は難しいが、土壌粒子が舞い上がり始める風速(臨界風速)を地表面状態の指標とすることができる。

東アジアの乾燥地全域で見ると、春は風が最も強く、地表面は黄砂が最も発生しやすい状態である(臨界風速が最も小さい)ため、黄砂は春に最も多発する。風が春に最も強いという傾向はどの地域にもあてはまるが、地表面状態は地域によって大きく異なる。草原地帯であるモンゴル北部では臨界風速の季節変化が大きく、このことは、季節によって地表面状態が異なることを示唆している。実際、冬は雪に覆われ、夏は草に覆われるため臨界風速が大きく、春はそれらが少なくなるため、臨界風速が小さくなると考えられる。一方、砂漠では臨界風速の季節変化は小さく、このことは地表面の季節変化が小さいことを示唆している。

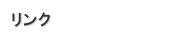

冒頭に示した2000年代の約10年間の黄砂多発の原因を明らかにするため、黄砂が最も発生する4月について、1990年代(1990-1999)と2000年代(2000-2009)の比較を行った(図1)。その結果、東アジアの多くの地点で2000年代に黄砂が多発化しており、その主な原因が強風多発化ではなく、地表面が変化(臨界風速が減少)したことであったことが分かった。それでは次に、地表面のどういった要素の変化が黄砂多発化を引き起こしたのか気になるところであるが、砂漠、草原、耕作地といった土地被覆の違いや、過放牧、過耕作といった人間活動の変化など地域ごと、あるいは時代によって原因は異なるため、すべての解決は一筋縄ではいかない。鳥取大学はこれまで、モンゴルの草原地帯とゴビ砂漠において、黄砂発生メカニズム解明のための観測を実施してきた。これまでの観測から、草原においては、枯れ草(前年夏に繁茂した植物の残渣)が黄砂発生に大きく影響していることが明らかになっている(図2)。一方、砂漠では草原の枯れ草ほど明瞭な原因が見つかっていないが、いくつか新しいことが明らかになりつつある。講演では、黄砂研究の最前線ならびに課題を紹介する。

図1 1990年代(1990~1999)から2000年代(2000~2009)にかけての4月における黄砂発生頻度の変化とその原因。各地点は気象台の位置を示す。

図2 モンゴル草原地帯のバヤンウンジュールにおける黄砂観測。2008年(上図)はほぼ裸地であるが、2009年(下図)は多くの枯れ草に覆われている。

講演2 「生体防御のかなめ「胸腺」の形成と機能」

髙濵 洋介(徳島大学先端酵素学研究所長)

免疫応答の司令塔として生体防御の中心的役割を担うTリンパ球は、造血幹細胞に由来し胸腺で分化する。胸腺におけるTリンパ球の分化過程には、生体にとって有用な幼若Tリンパ球だけが成熟を許される「レパトア形成」のプロセスが内包されている。主として、正の選択、負の選択、制御性T細胞の生成から構成されるTリンパ球レパトア形成は、「自己と非自己を識別し外来非自己のみ攻撃する」という、私たち人間が地球上で健康に生きていくために必要な免疫システムの根幹的性状の確立に不可欠である。Tリンパ球レパトア形成の分子機構解明に向けた研究は、先天的なゲノム情報の限界を超越して多様な外部情報に適応する生体の頑強性と適応性の理解という観点から興味深い。一方、Tリンパ球を含む血液系細胞の生物学は比較的解明が進んでいるのに対して、血液系細胞の分化や機能を制御するリンパ組織の微小環境に関する分子細胞生物学的理解は遅れている。私たちは、正の選択をうけて成熟するTリンパ球が胸腺皮質から髄質へと移動するには髄質上皮細胞に発現される遊走因子CCR7ケモカインが必須であり、ケモカインによる血液系細胞の髄質移動が負の選択と制御性T細胞の生成による中枢性自己寛容の確立に必須であることを明らかにするとともに、胸腺皮質上皮細胞特異的な蛋白分解酵素プロテアソームがCD8陽性キラーTリンパ球の正の選択に必須であることを明らかにしてきた。また、自己寛容確立を担う胸腺髄質の前駆細胞を同定するとともに、髄質の形成がレパトア形成途上のTリンパ球由来サイトカインRANKLによって制御されていることを見出してきた。胸腺上皮細胞に焦点をあてて免疫微小環境の分子本態解明を目指す研究は、ともすれば血液系細胞ばかりに注目した従来の免疫学研究からは明らかにされることのなかった、免疫システム理解の新機軸と免疫疾患の画期的制御法開発を提示し得ると期待される。